ライドシェアの始まり

ライドシェアはすでに始まっています。そして、ライドシェアなしではこの国の移動困窮者(交通権)は救えないのです。加えて、タクシー不足も解消できないのではないでしょうか。

自民党の菅前首相の「ライドシェア解禁に向けて」という発言により、一気に議論が活発化しています。だとしても、問題の本質はライドシェア解禁の是非ではなく、タクシーがない、来ない、そういった需給ギャップ解消を含め、崩壊の危機にある交通インフラをどう守るかということなのです。

タクシー業界において今後新たに取り組む事項について

ライドシェア対策はすでに7年前の2016年(それ以前)より、全国ハイヤー・タクシー連合会が「ライドシェア対策の深度化する項目として、『タクシーサービスの更なる高度化策の検討』を掲げ」、「今後新たに取り組む事項について(案)1」として11項目の施策を行ってきました。

そして、その3年後にも「『タクシー業界において今後新たに取り組む事項について』への追加項目 2」いわゆる追加9項目が提案されました。合計20項目でライドシェア対策、そして運転手不足対策を行ってきました。

新型コロナウイルスに感染した業界

ところが、新型コロナウイルス感染症という災禍がこの国の移動産業を傷つけました。なぜならば、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置は、移動を制限するものだったからです。移動産業であるバスやタクシー事業の収入は激減しました。それも3年という長期に渡りました。そしてついに、タクシー事業の体力を奪い、身体を蝕んでいったのです。

3年間もの重篤状態でしたが、タクシー業界が何もしなかったわけではありません。そうした中にあっても、ライドシェア対策、乗務員不足解消のため、新たに取り組む事項20項目は粛々と実施していました。それでも、予想以上に体力が落ちていました。そして回復に時間が、相当かかる、というのが今の業界の状況なのです。

ライドシェアの始まり

ところが、ライドシェア対策に行ってきた施策が、実はライドシェア的なものだったのです。つまり、ライドシェア対策が、タクシーをライドシェアのようなものにした、ということです。ミイラ取りがミイラになったのです。

対策11項目と9項目は以下のとおりです。

- 初乗り距離短縮運賃

- 相乗り運賃(タクシーシェア)

- 事前確定運賃

- ダイナミックプライシング

- 定期運賃(乗り放題)タクシー

- 相互レイティング

- ユニバーサルデザインタクシー(UD)タクシー

- タクシー全面広告

- 第2種免許緩和

- 訪日外国人等の富裕層の需要に対応するためのサービス

- 乗合タクシー(交通不便地域対策・高齢者対応・観光型等)

- MaaS への積極的参画

- 自動運転技術の活用方策の検討

- キャッシュレス決済の導入促進

- 子育てを応援するタクシーの普及

- ユニバーサルデザインタクシー(UDタクシー)・福祉タクシーの配車体制の構築

- 「運転者職場環境良好度認証」制度の普及促進

- 労働力確保対策の推進

- 大規模災害時における緊急輸送に関する地方自治体との協定等の締結の推進

- タクシー産業の国内外へのアピールの推進

これら20項目のほとんどが、ここ数年で実装され、実装可能になりました。その結果、タクシーによるライドシェアが完成しました。つまり、ライドシェアの始まりです。

次に、20項目の中のライドシェアと同じようなものを、個別に概観します。

相乗り運賃

つまりこれは、相乗りタクシーを想定しての運賃です。タクシーシェアというタクシーによるライドシェアです。

事前確定運賃

発地と着地、そして経路をアプリ上で確定します。そしてその地図上の距離を測定し運賃も確定させるというものです。この仕組みは、地理というタクシードライバーの専門性を奪うことになります。それだけではなく、タクシーで多い運賃トラブル、支払いトラブルも解消させます。専門性が不要になり、サービスの質が向上します。

タクシーに求められている品質の均質化に効果的ですが、これこそライドシェアの仕組みなのです。一般の運転者でも旅客運送ができる、ということです。

ダイナミックプライシング

最近よく聞く言葉ではないでしょうか。「需給ギャップの解消」「ライドシェア解禁」の言説でよく使われています。タクシーでも導入される予定です。アプリ配車で事前確定運賃にダイナミックプライシング、これもライドシェアです。

自由市場ではダイナミックプライシングは有効に機能するでしょう。しかし、供給数と稼働率に制限がある現在のタクシー事業では、ダイナミックに変動するのか、という疑問の余地が残ります。また、このダイナミックプライシングや優先配車料金は、タクシー事業の公共性を毀損するのではないでしょうか。なぜならば、配車の公平公正さがなくなるからです。

さらに、道路運送法第十四条 「一般旅客自動車運送事業者は、運送の申込みを受けた順序により、旅客の運送を しなければならない」に抵触するのではないのでしょうか。

相互レイティング

推進派の人たちの「安全性」の拠り所です。すなわち、相互レイティングがあるから、悪質なドライバーと利用者が排除される、ということです。

第2種免許緩和

これまでの第1種免許取得後3年という要件が緩和され、1年で取得が可能になりました 3。これにより、19歳のタクシー乗務員が誕生しました4。

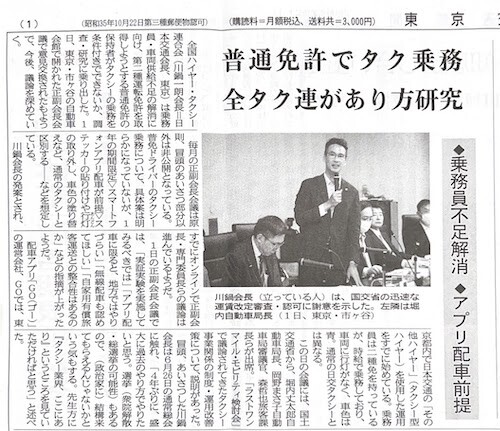

2023年に入り、全国ハイヤー・タクシー連合会の川鍋会長が「普通免許でのタクシー乗務」という発言を行いました。ついに、業務独占資格をなくして、(タクシーによる)ライドシェアの始まりを宣言したとも言えます。

東京交通新聞2023年5月29日号 東京交通新聞

乗合タクシー(交通不便地域対策・高齢者対応・観光型等)

相乗り運賃との組合せは、ライドシェア的なものです。この施策では、地域と利用者限定としています。例えば、業界では既に、交通空白地事業者協力型自家用有償運送として実績もあります。

観光地型については、2016年の国家戦略特区改正時にも議論されました5。その時に、安全安心な運行の確保等の理由から第2種免許の必要性が説かれたのにも関わらず、会長の口から不要論がでたのです。

キャッシュレス決済の導入促進

これについては、東京オリンピック・パラリンピックを機に、さらに、2018年6月1日に「割賦販売法の一部を改正する法律」(改正割賦販売法)6が施行されたことで、導入が加速されました。そのうえで、配車アプリのプラットフォーマーが決済事業を行い、アプリで決済が完了するようになりました。

事前確定運賃とセットで、すぐにでライドシェアが運行できる環境ができたのです。

GO ReserveとGO Crew

そして日本交通でアプリ配車専用、つまり迎車専門車両と乗務員、GO ReserveとGO Crewがスタートしました。7

それに加え「普通免許でのタク乗務」発言です。なるほど、これはGO Reserveという配車専用車両でのGO Crewという乗務員によるライドシェアの始まりです。

タクシー事業者が運行管理、車両管理を行っている、そして第2種免許を所持している、という方法をとっています。ただ、その管理と免許の枠を取り外せば、いえ、GO Crewが普通免許で運行できるのならば、ライドシェアなのです。

ミイラ取りがミイラになった。そう冒頭で述べましたが、違いますか?

問題はタクシー不足なのです

ミイラになりましたが、しかし、この形、つまりタクシー会社が運行管理、配車管理をするライドシェアが、現状では最適解ではないでしょうか。

国土交通省のワーキンググループ、ラストワンマイル・モビリティ/自動車DX・GXに関する検討会でまとめられた旅客運送の制度、運用の改善に関する施策案の中にも、「事業者協力型自家用有償旅客運送の活用促進」という改善項目を設定しています。

実は、この「旅客運送の制度、運用の改善に関する施策案」のいくつかも、ライドシェア的なのです。結局のところ、タクシーでは移動困窮者(交通権の危機)を救えないのです。そして、地方部での自家用有償運送、ライドシェアは始まっているのです。

GO Rideというライドシェアの始まり

タクシー王子、川鍋会長がもっともライドシェア推進派ではないのでしょうか。運転手不足による「タクシーがない」「タクシーが来ない」という問題を解決するために、タクシーによるライドシェアを推し進めてきたのです。

そして、GO Rideが始まります。配車アプリGOを用いたライドシェアの始まりです。これを合図に、タクシー事業者管理型ライドシェアの始まりなのです。全て想定内、既定路線、究極の一手、だったのです。