旅客運送の制度改善12策

旅客運送の制度改善12策とは、国土交通省のワーキンググループ、ラストワンマイル・モビリティ/自動車DX・GXに関する検討会1でまとめられた旅客運送の制度、運用の改善に関する施策案2です。

これは現在、社会問題化しているタクシー不足をどう解消するかという「供給力の回復・強化」策でもあります。その改善12策のひとつひとつについて概観してみます。

営業所ごとの法人タクシー車両の最低車両台数の緩和

現在、原則5台が新規参入時、事業維持のために必要な最低車両台数となっています。これを引き下げるということです。

過疎地での事業継続、あるいは、新規参入したい人にはありがたい制度緩和かもしれません。例えば、最低1台で参入が可能になれば参入の壁はかなり低くなります。

また、地方、特に過疎地域では所有台数5台は多いという地域もあるでしょう。事業継続のための経費の削減にもなります。

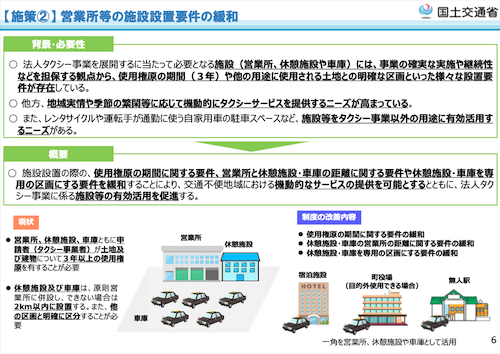

営業所等の施設設置要件の緩和

例えば、使用権原が緩和されたら、休憩施設として近くのアパートやマンションを利用できます。おなじく営業所や車庫についても、広域に設置できます。ということは、例えば、40台の営業所を10台ずつ分散できるということです。

次の項目の遠隔点呼を行うことで、乗務員の通勤が便利になるかもしれません。また、宿舎をそのまま営業所・車庫にし、通勤時間を0に出来ます。

運行管理のDXの推進

事業者内の営業所や車庫間の遠隔点呼はすでに行われています 3。これを事業者間でも行えるようになります。つまり、点呼屋さんの登場です。この制度と前項の施設設置要件の緩和で

- 運転手の通勤時間の短縮

- どこでも点呼で拘束時間の短縮

- 宿舎、休憩施設の充実

- 嫌な管理者と顔を合わせなくてすむ

なんてことができそうです。

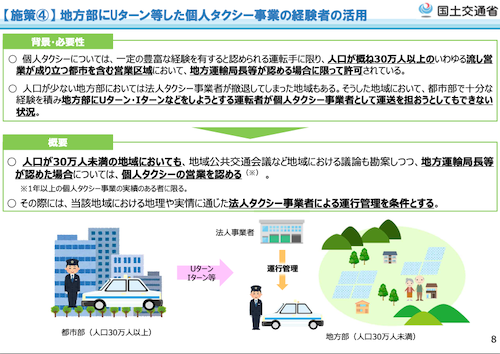

地方部にUターン等した個人タクシー事業の経験者の活用

この施策には反対なんです。その理由を述べます。

- 許可されるのは「人口30万人未満の地域」

- 個人タクシーは「人口30万人以上の営業区域」が開業要件

- 個人タクシーができない地域で、都市部の個人タクシーの経験者が営業をする

つまり人口30万人未満の個人タクシーが開業できない地域で、個人タクシーを営業することが問題なのです。それは30万人未満の地域で長らくタクシー運転者として頑張ってきた人たちにとってあまりにも無慈悲な施策だからです。

地方にも10年20年と無事故無違反で頑張ってきたベテラン運転手の人たちがいます。Uターン、Iターン開業を許可するのならば、せめて、30万人未満の地域のタクシー運転手にも個人タクシー開業の道を広げてください。

この施策については、おそらく、中から反対の声が上がります。そしてうまくいきません。なぜならば人口による差別的扱いだからです。

タクシー事業者による乗合タクシー展開にあたっての法令試験免除

「法令試験の受験の手間を嫌がるケースもあり」なんでしょうね。

タクシーと乗合タクシーの事業用車両の併用の柔軟化

すでにタクシー車両を併用しているのです。が、しかし、乗合タクシーに使用する時は、磁石式のステッカーを貼って「乗合」を明示しています。厳格に分けている自治体や事業者もあるでしょうが、実際のところ、いつどこで変身するのか、わかります?配車を受けた時点で変身するケースもあるでしょう。

しかし、ジャンボタクシーを利用している地域においては、4人乗タクシー車両で代替できるようになることは効果的効率的なことでしょう。

乗合タクシー事業における補完的な自家用車の活用

新城市の運行している山吉田ふれあい交通4のような交通空白地型自家用有償輸送と同じ仕組みです。しかし、手続きがかなり簡素化されます。効果的な増車が可能になります。特に増車が困難な地域にとっては有意義な制度になりそうです。

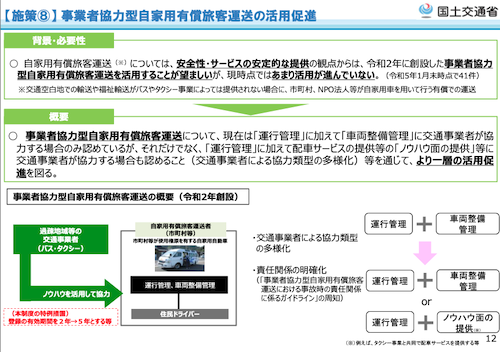

事業者協力型自家用有償旅客運送の活用促進

前項で述べた「やまびこ交通」です。タクシー事業者が運行管理、車両管理を行っていますが、この改善策ではそれに加え「配車サービス」なども行います。

これにより、デマンド路線定期運行型だけではなく、オンデマンド(タクシー型)の運行も可能になります。つまり、ライドシェアをタクシー会社と市町村、NPO法人等が共同で行う、ということです。

ライドシェアの話になると、安全の確保、雇用問題を心配する声も多いようですね。となると、このようなタクシー会社が運行管理・配車管理を行う「事業者協力型ライドシェア」で供給量を確保、供給力の回復と強化を行うほうが正しいのかもしれません。

「交通空白地」に係る目安の設定及び「地域交通把握に関するマニュアル」の活用促進

自家用有償旅客運送の導入のための目安の設定です。交通空白地の見える化です。市町村の担当の人もピンポイントでイメージできるようになり、設計しやすくなるのではないでしょうか。

交通空白地の目安

半径1km以内にバス停・駅がない地域であって、タクシーが恒常的に30分以内に配車されない地域

「地域交通の検討プロセスガイドライン」の活用促進

これまでの施策は「事業者協力型自家用有償旅客運送」を行うものについてでした。要するに、事業者(バス・タクシー事業者など)の協力が整って初めて運行が可能でした。しかし、撤退や廃業によりバス・タクシー会社がない地域もあります。あるいは、会社があったとしても協力が難しい場合もあるでしょう。

そうした場合にも自家用有償旅客運送ができるルール(2か月ルール、4か月ルール)を周知する、というものです。

バスやタクシー会社なしでもやろうよ、ということでしょう。

自家用有償旅客運送に係る「運送の対価」の目安の適正化

これまでは

- 運送の対価が実費の範囲内であること(道路運送法)

- タクシーの上限運賃の概ね1/2の範囲

でした。しかし、

- 安全確保のために必要な費用(運行管理委託費用、自動車保険など)

- 利用者利便を向上させるための費用(配車システム利用料)

- 運転手の人件費

「などの必要費用を賄うことができず、持続可能な運営をすることは困難」な場合が多かったようです。ということもあり、改善策では「必要経費も勘案して実費を適切に収受できる」そのような目安を新設するということです。

その例として『「タクシーの総括原価から適正利潤とタクシー固有の費用を控除した金額の範囲内であること」を目安として設定」することを考えているようです。

ただ、高くなりすぎると、利用者の利便性が失われるということも考えられます。しかし、交通空白地対策で営利目的ではないとはいえ、必要経費プラスαぐらいの負担は良いのではないでしょうか。それでもタクシーよりは安価です。バスよりは高いのですが。

自家用有償旅客運送に係る更新登録手続の簡素化

自家用有償旅客運送の登録有効期間原則2年(重大事故等がない場合は3年)の更新手続きを簡素化するものです。事故やクレームがないのなら、簡素化もですが5年なんて延長してもいいのではないのかと、考えています。

旅客運送の制度改善

問題は交通権

以上12策について概観してみました。自家用有償運送は、地方部における交通空白地問題、供給不足の解消には効果的です。地方は自家用車所有率が高いと言っても、それはこれまでのことで、超高齢化したその地方では、運転する人も減っています。さらに人口減少も相まって、移動ができない人も増えています。

タクシー+自家用有償旅客運送

タクシーだけでは地方の移動を確保できません。となると、現状では、タクシー事業者が主体となって、そのノウハウを活かし、タクシー+自家用有償運送で交通権を守る方法が良いのではないでしょうか。

そうすれば、タクシー事業者も生き残ることができます。そして乗務員の雇用も確保されます。タクシー会社が供給を確保します。フリーのライドシェアでは難しいことです。

タクシー会社によるライドシェア

ライドシェアを無条件に解禁することは、地方の交通崩壊になりかねません。そうなると、タクシー会社によるライドシェアをもっと簡単に大胆に行うこと、つまり、この旅客運送の制度と運用の改善12策は有効だと思います。

画像はラストワンマイル・モビリティ/自動車DX・GXに関する検討会の資料「ラストワンマイル・モビリティに係る制度・運用の改善策(案)」を使用しています。