タクシーの賃金制度とライドシェア

タクシーの賃金制度がタクシーの発展を阻害していると前回述べました。さらに、この国の移動を阻害している犯人も、その出来高性歩合給という賃金制度なのです。タクシーの賃金制度について、さらに考えてみます。

供給不足が運転手を幸せにしますか?

企業や現場は忙しくなると人を増やそうとします。例えば、トヨタ自動車の製造ラインでも増産期には増員します。トヨタだけではなく、繁忙期に増員する産業はあります。そこで季節工や出稼ぎ1という就労制度が始まりました。

経営者は、残業や休日出勤で間に合わせようとするかもしれません。しかし、限界点に達したら人を増やすでしょう。一方、労働者は経営者より「人を増やしてほしい」という傾向が強くなります。なぜなら「忙しい」からです。

ところが、タクシー運転手は逆で「運転手を増やすな」という思考態度が経営者よりも強く現れます。残業代や休日手当と相殺できる閾値までということなら良いのですが、出来高性歩合給にはそれら割増賃金がありません2。つまり、成果主義という独り占め、パイの分配増大が、人を増やすことを拒むのです。(次の項で概説します)

供給不足が賃金を増やす

例えば、10人でやっていた100の仕事が、120に作業量(数)に増えたとします。

- 100/10=10

- 120/10=12

10の作業量が12になります。ところが、2人増員すると

- 120/12=10

さらに3人増やします。

- 120/15=8

になります。つまり、この計算が示すのは、

- 事業収入は変わらない。10人でも15人でも120は同じです。

- 労働者の売上は人が増えると減る。12、10、8と変化しました。

- この数字は作業量なので楽になると言えます。(固定給下では、増員=作業量の減少を歓迎します)

- ただし、仕事が増えても、労働者数が同じなら、分配量は増える。10が12になりました。さらに150/10=15、200/10=20、と増えます。

ということです。

この商を賃金として考えてみてください。120万円を10人で分けたほうが儲かり、10、12、15、20と増えます。

次に、商を作業量とすると、10、12、15、20と増えます。仕事がキツくなるということです。

需給ギャップと供給不足を容認するわけ

このように、供給不足を加速させるのはタクシー運転手の賃金制度というアクセルです。理由は、パイの増加という需給ギャップの拡大が、実車率を増やし生産性を向上させるからです。3

これが、タクシー運転手の賃金と需給ギャップの関係です。その成果主義の下、運転手はひとりひとり営業を行っています。つまり、生産性は各運転手次第で、それに伴い賃金も上下する、ということです。

この各運転手次第という勤務方法(営業方法)が「自由」で「稼げる」ということになります。そして「自由」で「稼げる」ということが、運転手の労働の動機付けになっているのです。成果主義ということです。

成果主義の失敗

同じように、事業者(経営者)も、この歩合給を利用して「自由」で「稼げる」ということを喧伝します。さらに「知恵の結晶」と言われる、出来高制歩合給によって「売上正義」を実現させます。実際、出来高性歩合給という成果主義と、足切りという罰則により賃金格差を正当化させます。飴と鞭、ということです。

この容赦なき成果主義下での賃金制度が、需給ギャップを容認し、「人を増やすな」という供給不足解消に消極的になる理由です。需給問題だけではなく、乗車拒否や交通事故、違反、長時間労働や不規則な生活による健康問題なども、この成果主義によるこの賃金制度に起因します。いろいろなことを内包しながら、月間拘束時間が299時間から288時間に減ることが問題になるこも4、実は賃金の問題でもあるのです5。

ライドシェア問題

タクシー運転手がライドシェアに反対、それも猛反対する理由も、この賃金制度にあります。市場が解放され、需給調整が改善されると売上が下がるからです。そのことは2002年の規制緩和による需給調整の失敗で、共有地の悲劇を経験済みです。

現在起きている問題は、タクシーが足りない、ということです。そして、そういう声があるということです。その声があるのに「タクシーあるある」を持ち出して、利用者に詰め寄ってもしかたないのです。それこそ傲慢なことではないのでしょうか。利用者は「ない」と言っているのです。そして確かに「ない」のです。

両者の(都合の良い)言い分はあるでしょう。そしてタクシー業界もこれまで多くの対策を行って、運転手不足解消に努めてきました。しかし最後の「利己的な利益」だけは手放していません。

それが、出来高性歩合給という賃金制度です。そのことには誰も触れようとしません。タクシー業界の発展できない、そして課題を克服できない、その理由は歩合給という賃金制度にある、と考えています。

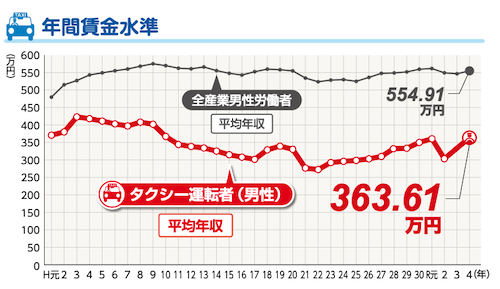

タクシー運転者と全産業男性労働者の賃金水準グラフ6

- 農閑期や冬の間の3か月程度、居住地を離れ工場や建設現場などに短期間就労すること。出稼ぎ – Wikipedia それ以前の共同体での手伝いも同じです。

- 残業や休日出勤という制度や明細上の記載はあったとしても、結局は歩率によって振り分けられていることが多い

- 実車率(実車時間/稼働時間)、稼動距離に対する実車率(実車距離/走行距離)、どちらも高いほうが効率よく稼げる。実車率の問題なのだ – タクシー業界 – 道中の点検

- 2024年問題、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準が改正されること

- タクシー運転手の改善基準告示改正について – 道中の点検

- TAXI TODAY in Japan 2023