東大寺×2

記憶の膜をめくる瘡蓋の手掛かりのない焦燥感があって、それが原因でボクは軽い憂鬱を引きずったまま暮らしている。

その膜が、たとえ剥がせたとしても、ボクが思い描いていたものと絶望的に違っていたりする。なぜならボクたちの記憶は時間に比例して物語化されてしまうからだ。

そうして、ある場面は着色され、またある場面は脱色され、大部分は打ち捨てられ、都合よく組み立てられる。人はそういった都合よさでできている。DNAなんてものを考えてみれば分かることだ。

中学2年の9月にボクは修学旅行で奈良にいた。東大寺の駐車場、ボクはたしかにそこにいた。そこまではよく憶えている。その頃仲の良かったMという女の子も隣にいたし、9月というよりも夏に近い日差しが黒い学生服に容赦なく突き刺していた。

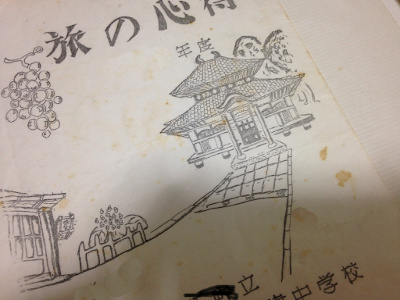

「旅の心得」という冊子の表紙を今も持っている。修学旅行用に作られたもので、その表紙はボクが描いたものだ。先生に頼まれて、そして東大寺や二月堂の写真を見せてもらってから描いたと思う。東大寺だったのだろうか?今思うとそれも曖昧なのだけれど、ボクの記憶という物語の中では東大寺になっている。

ハッキリと憶えているのは左上に描かれているぶどうの房だ。さだまさしが好きだったYという女の子から「グレープ」というさださんのソロになる前のグループのレコードを借りていて、そのジャケットにあったイラストをそのまま複写したのだ。Yはとっても喜んだ…、そのことは色を付けずにそして脱色もせずにボクはキチンと想い出せる…。

あの頃、ボクは世間というものと少し関わりを持ち始めていて、そして過剰気味な自意識から失語症になり始めていた。よくある思春期の歪んだ精神状態が反抗という形で表出し自己とか自我を巨大化していった頃だ。周りも巨大化していった。

そしてボクは少しずつ変わって行ったのだけれど、修学旅行、東大寺までは、ごく普通の中学生だった。それも実は物語化しているのかもしれないけれど、それからのボクの記憶と言うのは、ボクがボクのことを一番嫌いな頃のもので、忌避し遺棄しようとしたもののほうが多くて、写真とか文章とかもほとんどない、空白状態の時間なのだけれど、その手前の、いやプロローグ、そこが東大寺だったのだ。

東大寺に行った。数十年ぶりだった。ずいぶんと違って見えた。ボクの記憶の東大寺の正体はボクが描いた表紙のイラストだったのだ。実態はなく、なにかのパンフレットの写真を参考にして描いたものが正体だった。ようするにボクの色盲の目に映った虚像、そのまた複写だったのだ。

「ずいぶんと違って見えた」というよりも、初めて見た感覚だった。初めてだったのかもしれない。ボクたちの記憶というもののほとんどはこのようにして組み立てられている。ボクの個人的なものはほとんどなくて、例えばこうしてシャッターを押したとしても、それはもうすでにボクの中のどこかに記憶として残っているものが組み込まれているということなのだ。

あの頃のボクは、そういったものに動かされていたのかもしれないし、そういったものに動かされていることにしていたのかもしれないと、思う。