総括原価方式

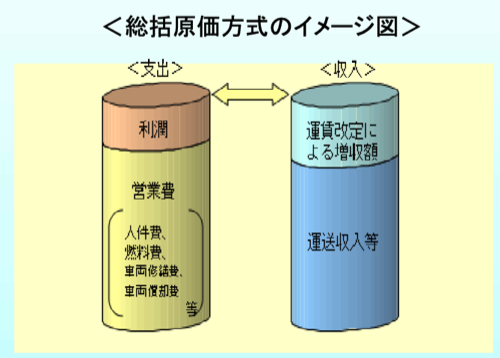

タクシー運賃や電気料金は「総括原価方式」で算出されている。

総括原価方式とは

「タクシーの運賃制度について 国土交通省」には次のように説明されている。

タクシーの運賃については、タクシー事業の 経営に必要な営業費(人件費、燃料費等)に 適正な利潤を加えた総括原価を求め、総収 入がこれと等しくするように運賃水準を決定 する「総括原価方式」が用いられている。

そして、適正な利潤が得られなくなったら、運賃改定を行う。つまり、赤字にはならない制度と言えるのではないだろうか?

東京のタクシーが15年間値上げしなかった理由

2023年11月に東京23区・武蔵野市・三鷹市の運賃改定が行われた。15年ぶり、14.24%の改定率だった1。なぜ15年間も値上げしなかったのか?その理由は、総括原価方式で適正な利潤があったからではないのだろうか。つまり、値上げをしなくても利益が出ていた、ということ。

運転手不足の原因

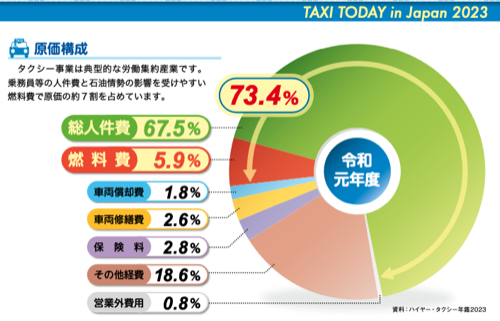

タクシー運転手不足の原因として労働環境、特に「低賃金」が問題視される。しかし、労働集約型産業で原価構成比が67.5%のタクシー産業で賃上げが行われなかったのではないか。いや、出来高制歩合給という賃金制度下で、賃金さえも運転士の自発的な努力に委ねられていたのではないか。つまり、賃金を上げる必要がなかった。それどころか、賃金に対して考える必要がなかったのではないのだろうか。

これが固定給ならば、5%の賃上げは営業費を5%押し上げる。その分、適正利潤が少なくなる。そして、運賃値上げを申請する。いや、固定給なら5%の賃上げは5%の賃上げなのだ。出来高制歩合給では、人件費を上げたとしても、それが直接運転手の賃上げに繋がらない。なぜなら、出来高制でその売上の歩率も事業者によって違うからなのだ。

簡単なことなのだ。今の賃金水準を固定給にするだけで良いのだ。それを基本給にする。例えば30万円、それに原価構成以上の利益が出た分をボーナスなり歩合給で支払い、適正な利潤にする。それはできるのではないのだろうか。

働かなくなるタクドラたち

そんな固定給の話をすると、「固定給にするとサボる人が出てくる」とか「仕事しない」という人が多数いる。でもね、それはそれで良い。その「仕事をしない」ことをさせないのが経営なのだ。さらに、スマホ配車が多くなり、GPSで位置確認もできるようになった世界で、そんなにサボれるわけではない。

さらに、「ええ、そんなにサボる人が多い業界なの」と思ってしまう。

まあ、都会は今の賃金制度でも良いかもしれないが、地方は(田舎は)固定給にして運賃が上がりすぎるのなら、そこに補助、という制度のほうが良いように思うのだが…。

2月5日

昼食:インスタントラーメン

夕食:生ほっけ焼き、納豆、日本酒1号

『ゾディアック』デビッド・フィンチャー監督

『エリザベス』シェカール・カプール監督

特に何もしない、いつもの1日。

2月6日

昼食:野菜カレー

夕食:しめ鯖、鶏軟骨焼き、うどん、日本酒1合

『ノースマン 導かれし復讐者』ロバート・エガース監督

『トロイ』ウォルフガング・ペーターゼン監督

今日も引きこもりの1日。夕方、見切り品を買いにスーパーに行った。出費:729円