タクシーの固定給化は難しいですか?

タクシーの固定給化の話をすると次のように反論されます。

- ドライバーが働かなくなる

- その結果会社が倒産

- 歩合給だからタクシー運転手をやってる

つまり、出来高制歩合給がタクシー乗務員(以下、運転手)だけではなく、事業者のためにも機能しているということにもなります。しかし、ボクには会社にこそ有利な制度に見えます。(だって「働かなくなる」「会社が倒産する」と運転手が心配してくれるんだから…)

では、「働かなくなり」「倒産する」ほど、固定給化は難しいのでしょうか。

出来高制歩合給の弊害

タクシーの運賃は、メーターにより距離と時間で決まります。

- 距離と時間=運賃

そしてタクシードライバーの賃金は、出来高制なのでその運賃と連動します。

- 運賃=賃金

つまり、距離と時間=賃金になります。その結果、短距離利用者や時間のかかる利用者(例えば、車椅子利用者など)への忌避行動になります。

タクシー運転手の賃金が固定給化したら

賃金とメーター(距離や時間)との相関関係がなくなります。このことから、「働かなくなる」「休憩が多くなる」こともあるでしょう。それには、単独で自発的な労働環境という背景もあります。

しかし、賃金がメーターによらないので、タクシー業界が抱えている次の問題が解決されます。

- 乗車拒否問題

- 長時間労働

- 低賃金

なぜならば、「働かなくなる」からです。つまり、多くの運転手の反論は正しいのです。「楽に儲ける」という合理性こそが、労働の本質だとすると、運転手が反対する理由はないはずです。むしろ経営者的な発想をしているのではないのでしょうか?

経営はどうなるのか?

という話になります。「働かなくなる」と儲からなくなるのではないのか?そして「会社が倒産する」のではないか?これを多くの従業員が心配するのです。(この愛社精神は素晴らしい…)

しかし、実はそうはならないのです。そして、「儲かる」ことを考えなければならないのは、経営者、会社なのです。さらに、楽して儲けるような工夫改善をするのも会社側なのです。それができない企業は倒産する運命ではないのでしょうか?それが起きない、従業員の辛苦の上に経営が成り立っている、そういったタクシー事業者が多いのです。

総括原価方式という運賃の仕組み

この原価方式はタクシーだけではなく、電力会社でも使われています。その電力会社は最高益を出しています。1倒産する心配もなさそうです。さらに、遊んでいる従業員がいたとしても、長時間労働や低賃金なんて話も聞きません。なぜでしょうか?

その理由が、(タクシーと同じ)総括原価方式です。

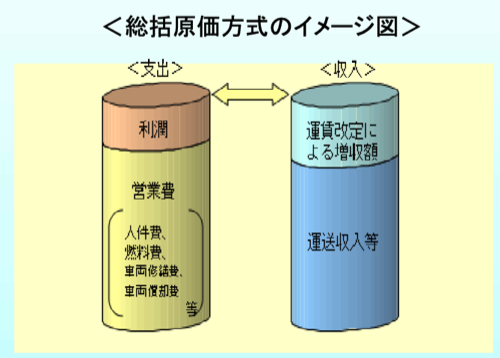

総括原価方式とは

ガス料金や水道料金、電気料金などの公共料金の金額を決める際に、消費したコストや事業を運営しておくための費用を利益が得られるように算出するための計算方法です。

つまり、総括原価方式では「利益が確定」しているのです。利益が確定しているので、従業員が遊んでも、倒産することはありません。そのことが電力の安定供給に繋がっています。

タクシーの固定給化するために

固定給化すれば良いだけの話なんです。固定給化し総括原価方式で算出した運賃を出すだけのことなのです。つまり、出来高制歩合給だから利益も確定しないのです。

なぜ東京のタクシー運賃は15年も値上がりしなかったのでしょう?その間、健全な経営が出来ていて、タクシー運転手の賃上げは行われていた、ということ、ではありません。2

タクシー事業の「賃金」は上げることも下げることも運転手次第なのです。なぜならば、出来高制歩合給だからです。賃上げは事業者が決めるのではなく、運転手の自発的行為で決まります。このことが、運転手の賃上げを阻害していた、とも言えます。その結果「運転手の賃金が安い」という運転手不足になり、供給不足という事態を引き起こしました。

賃金を安定させるのは、固定給しかないのです。それは原価が安定することにもなります。

まとめ

運転手の賃上げのためにも、固定給化した人件費による原価からの運賃の算出することが望ましいのではないでしょうか。そして「儲からない」のならば、運賃改定を行えば良いのです。それができるのが総括原価方式なのです。

出来高制歩合給という運転手任せの稼ぎ方に依存してきたからこそ、原価構成比70%が人件費であるタクシー運賃が15年間も改定されなかったと言えます。その出来高制歩合給が、長時間労働や低賃金化を誘発し、利用者とのトラブルを引き起こしてきました。

そう考えると、固定給化こそタクシー事業の健全化と品質向上、運転手の生活安定に欠かせないのではないでしょうか。