タクシーの需要量

タクシーの需要量が最も多いのは12月です。これはどの地方でも同じようです。理由はボーナスと忘年会でしょう。

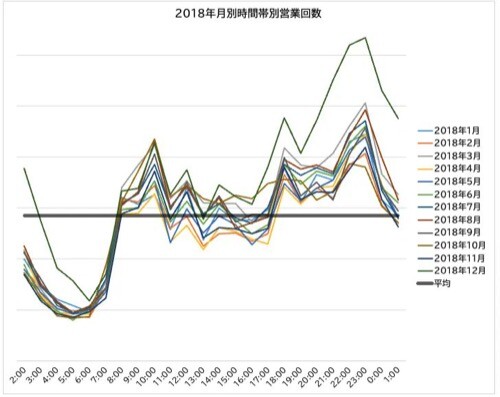

下の図はコロナ禍前の2018年の月別時間帯別営業回数グラフです。12月の特に夕方から深夜の時間帯にピークになります。つまり、需給が逼迫し、供給できない状態になってしまいます。12月だけタクシー台数が増えることはありません。しかし、多少の供給量は増えます。なぜならば、運転手の出勤日数、営業時間が伸長するからです。要するに、モチベーションが高まる、からです。

図1 タクシーの月別時間帯別営業回数フラフ(2018年度)

供給不足は解消されるのか

この時期だけではなく、週末の夜や荒天時など駅や乗り場、配車が来ない、など需給が逼迫することがあります。しかしピークに台数と人を合わせていると、それ以外の時間帯に供給過多になります。

供給過多の弊害はいくつかあります。中でも長時間労働を誘引し事故や健康被害を引き起こす、と言われてきました。確かに、結果的にはそうなんですが、これは賃金の問題です。つまり、出来高制歩合給による弊害なのです。

タクシー行政

そのため台数調整を行ってきました。そのことは、タクシーの需要量と供給量の差を容認してきた、と言うことでもあります。つまり、利用者側ではなく業界側に寄り添ったタクシー行政が行われてきた、と言うことです。

そして、タクシー運転手も出来高制歩合給を背景に、供給不足を肯定してきたのです。さらには、この賃金制度が乗車拒否をひき起こす原因でもあります。供給不足と供給拒否です。

賃金制度改革が必要です

タクシー運転手の特殊性は、自らが「長時間労働」をするということです。そして、利己的になりやすいということです。そして、運転手自身が経営者の考え方に近い、ということです。

一般的に言えば、忙しければ労働者を増やして作業量を減らしてほしいと訴えます。それが逆なのです。この出来高制歩合給の弊害こそ供給不足が解消されない要因なのです。

ライドシェア問題

ライドシェア解禁を訴える人たちの気持ちは分かるんです。「足りない」と言っているのに「足りている」という運転手と業界。仮に足りていたとしても、供給量を増やせば良いんです。しかし、それが賃金に影響する。

ならば、賃金制度の改革しかないんです。改革というよりも、経営の問題でもあります。

1000文字を超えそうなので、ここで終わります。タクシーの需給問題は、ライドシェアを解禁したところで解決しないでしょう。しかし供給不足を容認するような態度では、なにも解決しません。