適正車両数の算出方法

適正車両数の算出方法は次の通りです。

輸送需要量 / (平均総走行キロ * 平均実車率 / 平均延実働車両数) / 365 / 実働率

タクシーの適正車両数は、毎年8月頃に前年度の算定基礎数値をもとにして各運輸局より公示されます。今回は、令和4年8月30日付、中運局公示第38号「準特定地域における適正と考えられる車両数について」を基に、その算出方法とタクシー不足の原因について考えてみます。

適正車両数の算出方法

算定基礎数値

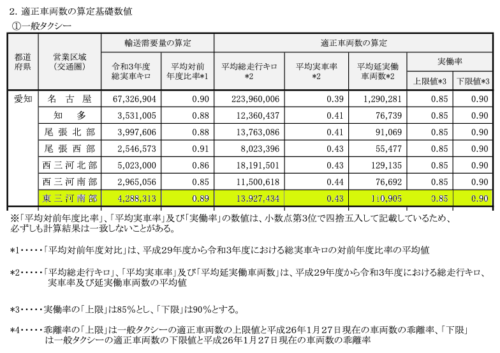

東三河南部交通圏を例に考えてみます。算定基礎数値は次の通りです。

- 総実車キロ:4,288,313

- 平均対前年度比:0.89

- 平均総走行キロ:13,927,434

- 平均実車率:0.43

- 平均延実働車両数:110,905

- 実働率:0.85(下限85%、上限90%)

a=令和3年度実績

b,c,d,e=平成29年度から令和3年度まで、過去5年間の平均値

図1 適正車両数の算出基準数値1

算定方法と計算

次に上の数値を計算式に代入してみます。

輸送需要量/(平均総走行キロ*平均実車率/平均延実働車両数)/365/実働率

(ab)/(cd/e)/365/f

= 4,288,313*0.89/(13,927,434*0.43/110,905)/365/(上限0.85、下限0.90)

=227.81

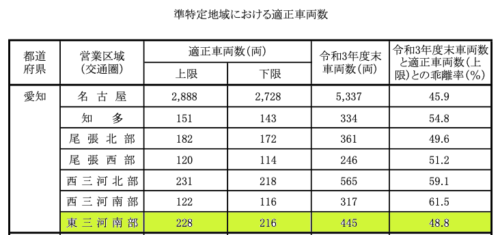

つまり、東三河南部交通権におけるタクシーの適正車両数は上限228台ということになります。

図2 準特定地域における適正車両数 令和4年公示

算出方法の分析

1.輸送需要量

(a*b)の部分です。

a=前年度の総実車距離

b=平成29年度から令和3年度における総実車キロの対前年度比率の平均値

つまり、予想される交通圏内の総実車キロ数になります。

2.総実車キロ

(c*d/e)の部分です。

c=過去5年間の平均総走行キロ

d=過去5年間の平均実車率(実車キロ/走行キロ)

e=平均延実働車両数(1年で実際稼働したタクシー台数の過去5年間平均)

これは、1台あたりの年間実車キロになります。

1÷2

つまり、圏内全タクシーの総実車キロ/1台当たり総実車キロ=年間総台数 になります。

この年間総台数を365(日)で除して、実働率予想85%(上限値)を乗じると、1日当たりの必要台数が導き出されます。

東三河南部交通圏では、この数字が227.81、つまり228台ということです。

問題点

過去のデータからの算出

このことについては、「しかたない」という人もいます。しかし、このコロナ禍のような激変した時期に、その整合性に疑問が残ります。ただし、通常は「過去5年間の平均値」ではなく「昨年のデータ」を使用していました。そうだとしても、あくまでも予想でしかありません。

距離からの算出

つまり、算出根拠は走行距離と実車距離によるということです。曜日、時間、天候は度外視し、年間平均になっているます。そのデータの正確性にも疑問があります。例えば、コンビニのおにぎりのように余剰発注をし、廃棄を意図的につくりチャンスロスをなくした上でのデータではない、ということです。

交通圏という広範囲

東三河南部交通圏を例にしましたが、ここには、豊橋市のような人口30万人を超える中核市もあれば、新城市のように愛知県内2番目の広さ499km2(名古屋市が326km2)で、人口42,354人(2023年5月1日推定)2の市もあります。

こういった広範囲での交通圏政策が地方のタクシーや移動を困窮化させたのではないのでしょうか。つまり、タクシーがあるから新しいことが始められないのです。言い換えれば、タクシー事業者の存在自体が、タクシー以外の移動サービスの参入を阻害したとも考えられます。

減車への道順

ただ、これが出たところで、「需要が減少した分だけ、どうやって車両を減らそうか?」という議論にしかなりません。「どうやって、以前の需要を取り戻そうか?」という議論にならないところが、これもタクシー業界の特徴なのでしょう。

このような意見もあります。確かに、これまでは増車の議論よりも、減車の指数でした。例えば、次に考える乖離率をもって「まだ減車できる」や「まだ多いんだぞ」と受け取る事業者もあったはずです。

しかし、この適正車両数の算出が、特定地域・準特定地域に対してのものならば、「減車ありき」は詮方ないのではないのでしょうか。

適正車両数と需給ギャップ

現在のタクシー不足を、総量規制規制やタクシー規制を原因とする声があり、そしてその規制緩和や撤廃によって、解消されるという人がいます。それから、ライドシェアの話になっていきます。

しかし、適正車両数を算出したところで、実在車両数との乖離があり、その乖離率も50%前後多い車両数です。つまり、タクシー不足はタクシー車両の台数規制ではないのです。

そのことについては、次に考えてみます。