貨客混載について

貨客混載とは、タクシーやバスが荷物を運んだり、貨物トラックや宅配便の車が人を乗せることです。これには、次の方法が考えられます。

- 旅客自動車運送事業者がバスやタクシーを用いて貨物を運送

- 貨物自動車運送事業者がトラックを用いて旅客を運送

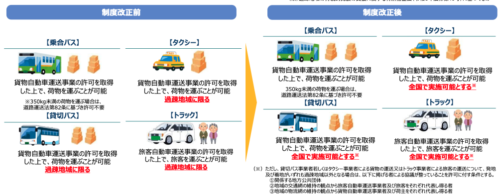

「貨客混載を通じた自動車運送業の生産性向上」を目的に平成29年に始まりました。これまでは、乗合バスについては全国で、貸切バス、タクシー、トラックについては過疎地域で、という条件がありました。

令和5年5月30日に、この従来の条件が撤廃され全ての地域で可能になりました。

報道発表資料:貨客混載制度の実施区域の見直しについて – 国土交通省

今回は、この貨客混載について考えてみます。

貨客混載、もっとタクシーを

このブログで最初に触れたのが「貨客混載、もっとタクシーを!」で、2015年のことでした。

この時は食料品アクセス(買い物弱者等)問題について、過疎地に住む母親のことを思いながら書きました。

あれから8年が過ぎました。しかし実家は相変わらず食料品アクセス困難地域のままです。そして、歩くことが難しくなりつつある母親には、さらに食料品へのアクセスの難易度が上がっています。

高齢化や過疎化がすすみ、母親と同じような人たちが増えているのが、この国の現状なのではないでしょうか。

2024年問題

このようなな中、運転手不足はコロナ禍とその後に加速されました。そして「タクシーが来ない」「予約が取れない」という声が広がっています。それは「ライドシェア解禁」という声に変わっています。

さらに2024年4月からは改善基準告示が改正され、自動車運転者の労働時間が短縮されます。いわゆる2024年問題です。

そして運転手不足と稼働率の減少が、需給ギャップをさらに拡大させます。過疎地、交通空白地だけではなく、都市部でも移動できない人が増えるということです。

タクシーだけではなく、トラック業界も人手不足です。そして同じように2024年問題を抱えています。

もっとタクシーを、もっとトラックを

つまり、このままでは、問題化しているトラックとタクシーの人手不足が来年さらに深刻化するということです。食料品にアクセスできない、だけではなく、アクセスできたとしても食料品が届かないということになり、問題が重層化し複雑化します。

そこで、貨客混載の条件を緩和したということです。バスやタクシーで物を運んでくれ。そして、トラックでもいいから「買い物に連れて行って」「病院に連れってけ」ということなのでしょう。

*愛知県幸田町では、タクシーによる幸田町役場~JR相見駅~藤田医科大学岡﨑医療センター間の入院患者の着替えや医療機器等の病院関連物品の貨物輸送を行っています。1回あたり1,500円程度だそうです。

もっとUberを

おそらく、それぐらいでは間に合わないでしょう。しかし、なにかしないことには、ライドシェア、自家用有償輸送解禁という声はさらに大きなものになるでしょう。移動で人を幸せに、と言いながら、規制が人を不幸にするのですから。

タクシー運転手として考えること

確かに、トラックもタクシーもバスも、人手不足が深刻です。タクシー業界が人手不足なのに、どうやって貨物の運搬ができるのでしょうか。

トラック業界も同じで、人を乗せる余裕があるわけではありません。形だけの「お手伝い」をしあったところで、根本的な解決に至るわけではありません。

タ

クシー1台が仕事の合間に運ぶ量なんて、せいぜい数個だけでしょう。それも、日付時間指定なしの小さな荷物、だけになります。時間まで

指定できる現在の宅配システムで、そういった荷物がどれほどあるのでしょうか?

トラック運転手として考えること

「助手席に乗せるの嫌だなあ」なんて声が聞こえてきそうです。「配達で忙しいのに、そんな余裕ないよ」なんて声も。

そんなことするのなら、辞める、なんて人たちもいそうです。

利用者として考えること

荷物はとにかく届けば、そう考える人が多いと思います。しかし、トラック運転手と同じように「助手席に乗るのは嫌だなあ」という人も多いはずです。

仮に荷台に客室を設置して、というのならば良いかもしれません。

ただ、荷台で旅客輸送を行うとすると、今度は貨物の積載量が少なくなります。そうすると本末転倒で、運転手を増やさなければなりません。それでなくても2024年問題です。

移動のない街づくりになりますか

人の移動、物の移動、いったいどういう未来になるのでしょうか。コンパクトシティ、例えば横に広がった住居空間を縦にするような都市開発をするのでしょうか。移動をなくす設計、そんな未来は、タクシーを必要としないのかもしれませんね。

そうなると、街自体が人と物を載せた大きな箱のようなものになって、その箱が移動する、そんな箱舟になるのかもしれないと…。え、まあ、そうなんです。