遠隔点呼について考えたこと

タクシーの遠隔点呼(運行管理)について考えてみた。

遠隔点呼とは

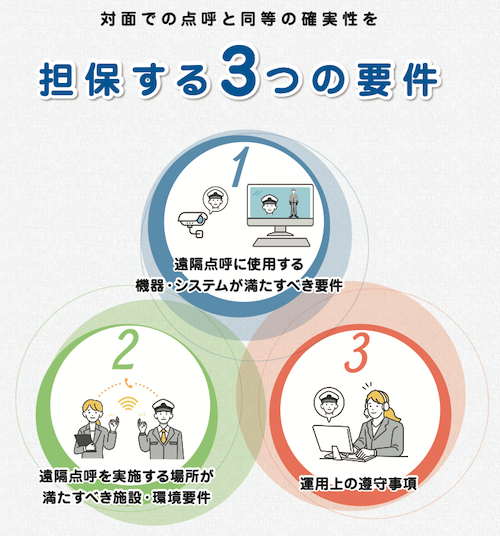

自動車運送事業者(バス、ハイヤー・タクシー、トラック)が、要件を 満たす機器・システムを用いて、遠隔拠点間で行う点呼

つまり、これまで運行管理者/補助者と乗務員が対面で行っていた点呼を離れた場所で行う。遠隔点呼の方法として「要件を満たす機器・システム」を用いる。そのためにパソコンや監視カメラをインターネットで繋いだシステムを使う。と言うことになる。

遠隔点呼のメリット

- コストカット

- 不正防止

- 人の感情が排除できる

最大のメリットは経費削減だろう。なぜならば、これまでの「対面点呼」に係る人件費が削減できるからだ。次に、不正防止。これについては、遠隔点呼のほうが起こりやすい、と言う声もある。しかし、生体認証と連動したカメラが、その不正を防止する。そのことが3の「感情」と言うことだ。

運行前点呼で実施されている「アルコール」「血圧」「体温」などの数値化できる管理が、より厳格化される。要するに、「まあ、これぐらいなら」と言う属人的な感情が排除され、機械的な判断になる、と言うことだ。

運行管理の本質

運行管理で最も難しいことは「判断すること」だろう。それも運行させない、中止する、と言った利益と相反する決断。それが出来るか出来ないかが、運行管理者の質とも言える。

そのことについては、知床沖観光船事故に現れている。つまり、社長が運行管理者だったことで、荒天にも関わらず出航させた。運行管理者と経営者、そして独立性がないことが、原因ではなかったのか。

運行させない、中止する、その判断は難しい。タクシーにおいても、出庫できないと言うことは、その日の賃金がない、と言うことだ。そのため、乗務員は出庫して運転しようとする。管理者も会社と乗務員の売上に対して忖度する。「大丈夫だろう」と言うことになる。(究極的には賃金制度の問題もあるんですよね)

これからのタクシー業界

この遠隔点呼による管理者の削減、さらにはアプリ配車や配車業務の集約化・外注化というIT化DX化による経費削減が進みます。具体的には、運行管理者が少なくなり、配車センターがなくなる。自動運転も進んでゆく。そのような中、タクシー事業は無くならないとしても、車両管理が主な業務になるはずだ。

コロナ禍、タクシー不足、ライドシェアという一連の波は、新しいタクシーの枠組みを作り出す。ということは、今さら書くことでもない気もするのだけれど…。

2月8日

昼食:前日の残りの野菜の煮物、ゆず大根(このしろの酢物)日本酒1合

夕食:野菜の煮物、ゆず大根、野菜の味噌汁、日本酒1合

『バッファロー’66』ヴィンセント・ギャロ監督

一歩も出ず。風呂にも入らず。何もせず…。