陣痛タクシーで墓場に行った原因と対策

陣痛タクシー(マタニティタクシーなんて言ったりもする)の運行、は緊張する。利用者も大変な時なので緊張もするだろうし、痛かったりもするのだろう。でも、墓場に行く、なんてことは、どう考えても、ありえない。その陣痛タクシーを含めて、タクシーの配車システムと運用方法について考えてみた。

ボクがタクシー会社に就職した頃、まだナビが装備されていなくて、そして、まだ多くのタクシー会社では配車は「無線を吹く」時代だった。

それから数年後、ナビが搭載され、道に迷うことも少なくなった頃、陣痛タクシーが始まったんだ。

ボクたちは少し「嫌だなあ」なんて陣痛タクシーについて話した。そして「車内で破水したらどうする」なんて誰かが話すのを聞いて、ボクは少し怖くなったのを憶えている。「しょんべんちびりそうだね」なんて言ったので「水浸しだね」なんて答えたことも、一緒に憶えている。

今回、陣痛タクシーとして呼んだタクシーがどうしたことか墓地に行ったというニュースを聞いた。

「ゆりかごから墓場まで、その逆だね」なんてツイッターのタイムラインで流れたりもした。

どうして運転手は墓地に行ってしまったんだろう

聞き間違い、例えば、向山産院というのがあって、同じ地域に向山霊園があったとする。

「向山産院までお願いします」を「向山霊園まで」と聞き違えることはあるだろう。そして運転手が「向山霊園までですね」と復唱したとしても、お客様も陣痛が来ている、体調が悪い中での会話だ、「向山産園」だと思い、「ええ、お願いします」となった、きっとそうだと思う。

としても、「産院」名称の産婦人科医も多いだろうし、マタニティクリニックを「産院」と言ってしまう人もいるかもしれない。そのたびに霊園まで連れていかれたら、笑い事では済まなくなる。

じゃあ、どうするのか、ということについて、キチンと考えなければならない。そして同じような間違いが起こらないようにする、それもボクたちの責務だと思う。

ということで、少し考えた。聞き間違いだったと断定する前に、どうしてこういう起きたのか、その原因と問題点を少し考えて抽出してみた。

1. 配車時の指示は間違っていなかったか

- オペレーターが受電した時点で「陣痛タクシー」との認識があったのか

- 運転手へ「陣痛タクシー」の配車指示を出したのか

- また運転手へ「行先送信」や「行先指示」をしたのか

2. 運転手の教育はされていたか

- 陣痛タクシーの存在を知っていたのか

- 陣痛タクシーマニュアルがあるのか

- 定期的な(入社時も含めて)社内教育を実施しているのか

3. 陣痛タクシーとして設計に過誤はなかったか

- 利用者・病院・配車センターとの情報共有ができているか

- 受電時に「陣痛タクシーご利用者」「迎車場所」「出産予定日」「病院名」「緊急連絡先」などが分るようになっているか

- 利用者の電話で「陣痛タクシー利用者」が判別できて、その利用なのかを確認しているのか

- 専用電話での受付など一般利用者と区別しているのか

- 配車時にタクシー運転手へ「陣痛タクシー」であることを通知されているか

- また「病院名」「経路」「入口」「支払い方法」など行先送信が出来ていて、運転手が分るようになっているか

- アプリでの配車の場合にも同じような設計ができているのか

4. 利用者への説明が十分されていたか

- そもそもの話なんだけれど、以上のような万全な体制だったしても、利用者が普通に電話して「タクシーお願いします」だけだと、今回のようなまちがいが起こること、それも想定しているのか

5. 病院との連携はできていたか

- 利用者単位ではなく、病院単位での登録方式にしたほうが良いのではないか

- そして病院からの依頼という方法も考えられるのではないのか

などが考えられる。

ボクたちは失敗する。必ず。

これだけ便利になったのだけれど、こんな変なことが起きる。いや、これだけ便利になったからこそ、変なことが増えるのかもしれない。

ナビを設定してしまえは、そのナビが示してくれるルートをトレースしてしまう。人という動物が本来持っている感覚を捨てて機械を信頼してしまっている。

そうして今回のような単純な間違いを惹き起こす。

運転手、利用者、あるいは、病院、配車センター、というヒューマンエラーを防ぐシステムを実装しなければ、かならずまた間違いが起きる。

陣痛タクシーをやるのならば、もういちど点検しなければ、信頼を失くす、だけじゃなくて、タクシー以外のプレイヤーが登場するような。たとえばUberBirth、Laborとか・・・・・・。

それはそれで良いのか?やっぱりタクシーには無理な話なのか?

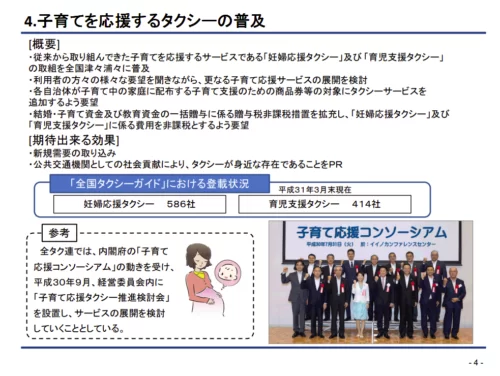

4.子育てを応援するタクシーの普及

タクシー業界において今後取り組む事項追加9項目」について – 道中の点検

「タクシー業界において今後新たに取り組む事項について タクシー業界において今後新たに取り組む事項について」への追 加 項 目 全国ハイヤー・タクシー連合会「4.子育てを応援するタクシーの普及」より