燃料費高騰という理由、タクシー運賃値上げについて(5)

燃料費高騰が、今回の東京特別区・武三交通圏のタクシー運賃値上げの理由としてあげられています。5回目は、その燃料費高騰について考えます。

運賃値上げの理由として、

- 利用客の低迷

- キャッシュレス決済の導入など

- 感染対策

- 燃料費高騰

が挙げられています。1~3の妥当性については(4)で考えてました。

燃料費高騰の妥当性

さて、値上げの理由としての燃料費高騰ですが、では、値段が下がった場合には運賃を引き下げるのでしょうか。

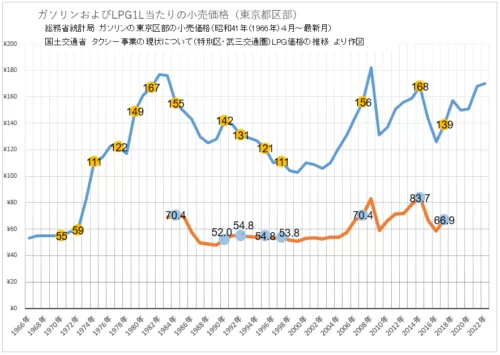

図10は東京都部のガソリンとLPG 1L当りの価格推移です。塗つぶし部分は運賃改定があった年です。(ガソリンはその年の一番高かった月の価格です)

図10 ガソリンおよびLPG 1L当たりの小売価格(東京区部)

過去の運賃改定

運賃改定があった年と内容は以下の通りです。

- 2007年12月 運賃値上

- 2014年4月 消費税5%から8% 税率変更分を転嫁する運賃改定

- 2017年1月 運賃組替え 初乗り運賃が730円から410円、初乗り距離2kmから1.052kmに

- 2019年10月 消費税8%から10% 税率変更分を転嫁する運賃改定

2007年以来、タクシー運賃の値上げは行われませんでした。

では、なぜ運賃値上げが行われなかったのでしょうか。

前回考えた通り、リーマンショック後の2009年から運送収入は横ばいになっているものの、実車率、日車営収は上昇を続けました。運転手不足という供給不足が、経営の効率化と生産性の向上を生じさせ、収支率が良くなっていった、ということです。

「適正利潤を含む加重平均収支率がいずれも100%を超える場合には、運賃改定を行う必要がない」から、運賃も据え置かれたのです。

燃料費高騰は値上げの理由にならない

では、今回の燃料代高騰では改定の理由になるのでしょうか。

これについても、これまで考えて来た今回の運賃値上げの理由にはなりません。

なぜなら、燃料代は(常に)上下しています。今回の燃料代高騰が経営を圧迫しているとしても、タクシー会社への支援措置の創設も2021年度の補正予算で付くはずです。(3月2日衆院国土交通委員会)

値下がりの可能性を残しながら、そして支援を受けている燃料費上昇分を、利用者に負担させることが正しい公共交通のありかたと言えるのでしょうか?

燃料代が下がったら運賃も安くなりますか?それならば利用者として納得できます。

飛行機では燃料サーチャージ制、電力では燃料費調整制度があり、変動する燃料費に対応しています。その制度を導入すれば燃料代の上下に対応できるでしょうし、利用者の理解を得られると考えています。どうしてタクシー会社は出来ないのでしょうか?

ジャパンタクシーの導入

さらに付け加えれば、JPN TAXIというハイブリッド車の導入により、燃費が向上しています。原価構成比はその燃費向上にともない改善しているのではないですか。

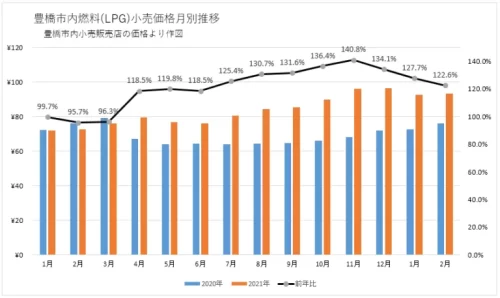

燃料使用料も売上に比例する。コロナ禍で燃料代は高くなったものの、使用料も減り、結局原価構成比6%程度、燃費向上でそれより下がっているのではないですか。図11は豊橋市内のLPG小売価格の2020年1月からの推移です。

図11

原価構成比6%

原価構成比6%の燃料価格の上下で赤字になるというのなら、燃料値上げの度に運転手の賃金を抑圧する理由にされかねません。それどころか、燃料代の運転手負担なんて話にもなりかねません。

そして賃上げもないまま長時間労働ワーキングプアと言われ敬遠される職業になり、運転手不足になる。そんな悪循環に陥っているのが業界の現状であり、それが運賃値上げの理由になるはずがありません。

燃料費高騰は理由にならない

結論として、

- 価格が上下する燃料費は運賃に上乗せしないで、サーチャージ料のような制度で調整する

- JPN TAXIの導入で燃料使用量げ減少している

- コロナ禍での総走行距離減少で原価構成比が変化している

- 燃料代高騰が経営を圧迫する仕組みにしてしまうと賃上げができない

- 「災害、その他の理由で異常な原価」での計算は正当性がない

という理由で燃料費高騰での運賃値上げには反対なのです。

ただ、私は、値上げをするな、と言っているつもりはありません。値上げの理由がタクシー会社だけしか見ていないことを問題視しているのです。利用者も、そして私たち労働者のことは一顧だにしていない、ことが問題なのです。そのことについて(6)で考えてみます。

統計局ホームページ/小売物価統計調査(動向編)/東京都区部の価格の動向(ガソリンと灯油)

タクシー事業の現状について(特別区・武三交通圏) – 国土交通省 地方運輸局

- 原価と運賃、タクシー運賃値上げについて(1)

- 売上と賃金の仕組み、タクシー運賃値上げについて(2)

- 運賃改定の手順、タクシー運賃値上げについて(3)

- 値上げの妥当性、タクシー運賃値上げについて(4)

- 燃料費高騰という理由、タクシー運賃値上げについて(5)

- 値上げ反対、タクシー運賃値上げについて(6)