uberが普及しないたったひとつの理由~タクシー規制について(1)~

これから日本の移動サービスに浸透し普及してゆくのだろうか?uberの前にはだかるタクシー規制…。そんなuberに登録してみた。

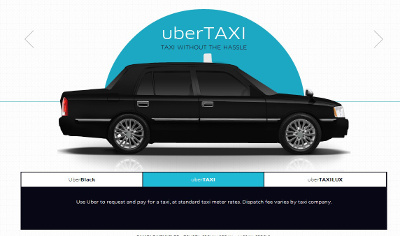

uber(ウーバー)は次のハイヤー・タクシー配車サービスを行っている。

1.uberBLACK

いわゆるハイヤー

- 基本料金103円

- 1分毎67円

- 1km毎308円

- 最低料金823円

- キャンセル料1029円

2.uberTAXILUX

ロイヤルサルーン

- BMW、Lexusなどのハイグレードタクシー

- 迎車料+メーター料金(各タクシー会社の規定に準ずる)

- Uber取扱料500円

3.uberTAXI

普通のタクシー

- 迎車料+メーター料金(各タクシー会社の規定に準ずる)

この三種類をスマホ経由で配車している。といっても今のところ日本では東京都内だけだ。恐らく今後も1、2については大都市だけになりそうだ。

そのアプリをダウンロードしてみた。そして会員登録をした。しかしクレジットカード情報入力というとことで戸惑ってしまう。というか、ここで面倒になってしまってギブアップしてしまう人が何割かいるはずだ。

クレジットカードとuber

uberの売りはこのクレジットカードによる「Without the hussle」なところ、金銭のやり取りなしに降車できるところが便利なんだろうけれど、逆にこれがまだカード途上国の日本においては面倒になる。すでに存在する同様の配車サービス、例えば「全国タクシー配車」や「スマたく」などのサービスはわずかな情報の入力だけで会員登録ができ利用できる。その簡単さが若者などの新たな顧客層の堀だしに奏効している。おそらくスマホ配車の8割が20代~30代だろう。

クレジットカード途上国というよりも、すべてオートマティックに支払われるということへの違和感や警戒感があって、支払いは一回一回したほうが安心という人も多いと思う。最近はほとんどのタクシーでクレジットカードが利用できるので、カードで支払うということだけならばなにもuberでなくてもと思う。またタクシーチケットや名刺未収なんて独特のタクシー文化が支払いを便利なものにしているので、それほどの目新しさは感じないのだ。

そう考えると、別にuberじゃなくても、と考えてしまう。1のuberBLACKなら、たまに利用しても良いかなあ、と思うのだけれど、他は特にこれといった…。uberが普及しない理由…。

サービスエリアの問題

結局、会員登録をした。分かっていたのだけれど「東京だけか」と「サービスエリア外」という表示にうな垂れてしまう。

すでにボクのスマホには数種類の配車アプリが存在していて「これだけで良いじゃん」と思ったりもする。系列タクシー別にアプリが存在するという不便さもあるものの、その系列に関係ある人たちにはかえってそのほうが好都合なのだ。(例えば、スマたくはつばめタクシーグループ、全国タクシー配車は日本交通系列、名鉄系列などに分かれている)

それでも普通の人は、必要な時にすぐに利用したいのだろうから、uberのようなタクシー会社横断的な配車サービスは便利だと思う。なによりも、現在の系列別という台数制限がなくなって地域別になると、より早く利用できるようになる。

タクシー規制こそuberが普及しな理由です

大前研一さんの「日本の〝岩盤規制″が最新シェアビジネスを妨害している」を読んだ。確かに業界の規制が利用者に不利益につながっているという面も否めない。だがその規制が利用者の安全を担保している。そしてそこで働くボクたちを守ってくれている。

「ウーバーはGPSで客の最も近くにいる車が手配されるので、海外のように自動車を持っている一般人もタクシー・ハイヤーとして営業できるようになれば、流しのタクシーが容易に拾えない地域では非常に便利だ。提供者のほうもサラリーマンが夜や週末の空いた時間を利用してセカンドビジネスができるし、リタイアした高齢者が収入を得る手段にもある」

とセンセイは言うけれど、それにそれがuberのあるべき姿なのだろうけれど、それではボクたちが困ってしまう。uber経由だけならば良いけれど、個人的な取引がダンピングを生む。客のちゃぶり(客を選ぶ)が行われる。事故の時、忘れ物が発生した時、などなど、規制が全部撤廃され誰でもタクシー運転手になれたとしたら…。それも市場にまかせるというのだろうか。利用者の意志にまかせれば全てが良い方向に進むのだろうか。

規制は必要なんです

規制は必要なのだ。これからそのタクシー規制についてボクなりの意見を書いていこうと思う。第一回「uberが普及しないたったひとつの理由」なんだけれど、大前センセイが言う「岩盤規制」が存在するからではなくて、すでに似たようなサービスが存在しているから、だけなのだ。電話による配車サービスもある。

サービスの黒船

『日本のタクシー業界の「サービスの黒船」となる』なんて人もいる。確かに誰でもタクシーが営業できるようになれば「黒船」になるだろう。でもそうは100年たってもならない。

uberが黒船になるためには既存の配車サービスを行っているタクシー系列企業に新たに提携してもらわないと台数が増えない。しかし提携はしない。だってすでにあるからだ。それにわざわざ紹介料を払ってまで営業しなくても良いからだ。

そうなると、uberとしては配車サービスを行っていない小さいタクシー会社や個人タクシーと提携するしかなくなる。そして一回いくらというような紹介手数料収入だけが頼りになる。それでも数が多くなれば大きなビジネスになると思うのだけれど、一回いくらという金額を取られてもuberに頼らなければならないタクシー会社はすくない。業界の地域特性によっては配車が迷惑なところもある。多くはこれまでどおりの配車システムを利用して、あるいは流しを行って営業するのだろうと思う。前述のように東京と大都市だけのuberになる。Urbanに名称を変えるかもしれない…。

タクシー規制とuber

大前センセイのおっしゃるとおり「当面、ウーバーが日本で海外のように普及することはない」、ボクもそう思う。それでいいのだ。規制があるからこそこれほど安全な交通社会が存在するのだ。タクシー規制がuberの普及を妨げることになるのだ。

次回は「共有地の悲劇」なのだ。きっと。

Uber、日本でタクシー配車サービス「uberTAXI」をスタート