地方からタクシーがなくならないために

タクシー会社の倒産

高知県須崎市のタクシー事業者3社が廃業し、民間出資の新会社がその事業を引き継ぐというニュースを見て、「ああ、これから、地方の中小零細タクシー事業者の廃業や、統廃合が起きるんだろうなあ」なんて考えながら、四国を歩いた日々を思い出している。

12月1日より新会社でのタクシー運行が開始されました|須崎市

清瀧寺から宇佐の遍路小屋、宇佐大橋を渡って清龍寺、そのあたりから須崎市に入る。四国八十八箇所を打つ遍路にとっては、次の岩本寺まで丸1日歩くだけの日になる。高知は辛い。そんなことを思い出す、須崎市は人口21000人。その街のタクシー会社3社の所有台数が30台。

タクシー事業が撤退すると交通空白地が生まれる。利益が出ないから廃業する「公共交通機関」の在り方が問われる。そうしてコロナの終息後には焼け野原が広がる。その焼け野原、空白地を誰が埋めるのか?

地方はもともと儲からなかったうえに、

1、コロナ禍で利用者が減った

2、車載装備品の増加

3、設備の買換え時期

4、最低賃金の上昇

要するにタクシー事業が、コスト高になり収益率が悪くなったということだ。それがタクシー会社の倒産の理由。

新しいタクシー事業

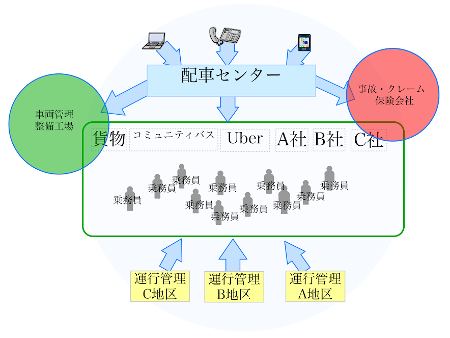

そのコストを下げるためには、自家用車ぐらいの身軽さでタクシー業務ができること、運行管理、車両管理、配車をアウトソーシングする、あるいは、その業務を公共で行う、それによって安全性を担保しながら経費の大幅な削減を行う、という方法に行き着く。

図:新しい交通空白地での移動システム

交通圏、あるいはもっと広範囲でその中にいる登録しているタクシーを含む自動車に出来ることを、ひとつの企業単位で考える。毎日の運行管理は、最も近い役場支所や公民館などで行う。

乗務員は、それら自宅に近いポイントで点呼を受け出庫する。途中数箇所ある自動車整備工場やディーラーで車両チェックを行う。そのうえで配車センターからの配車を受ける。業務中の事故・クレームは、保険会社に委託する。

無事故なら、クレームが無ければ、それにかかる費用はゼロだ。配車がなければ、配車料もかからない。タクシーで、自家用車で、バイクで、自転車で、あるいは徒歩で、私たちが持っている移動手段で、人や物を運ぶ。

「移動で人を幸せに」日本交通のキャッチコピーだ(社是かもしれない)。その移動する道具は、なんでもいい。結局「人を幸せに」するためのシステムこそが求められている。そのシステムで地方の交通空白地を埋めていく。ボクたちタクシードライバーの出番でもある。